目次

当時の加害者の属性:教員

当時の被害者の属性:学生

フィールドワークの種類:学術研究(学生)

地域:東南アジア、南アジア

内容:ハラスメントか迷う事例、体験の内省・振り返り、事前準備・対策、加害者にならないために

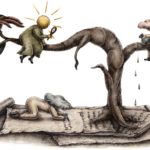

I はじめに:ハラスメントという言葉とは関係ないと思っていた「小さな不快」

教え子から、ためらいがちな相談をこっそりと受けるたびに、蘇る一つの記憶がある。それは、フィールドワークをもとにした研究をはじめた大学院生の頃、現地農村滞在から首都へと戻ったばかりのわたしに、たまたまその時期に同地を訪問していた異分野の大学の先生からぜひ最近の農村や農業の話が聞きたい、と声がかかった。その「偉い先生」とは、それ以前に日本の研究会等でお世話になったこともあったので、ぜひ直接お会いしてお礼を伝えたいと思って行った。また、そういった先生に、自身のフィールド経験を話してほしい、と依頼を受けること自体が誇らしくもあった。そこにはもう一人、同じ時期に首都に滞在していた女性研究者も呼ばれていた。私も彼女も、それぞれ、現地事情についてお話をした。が、その詳細はもう一つも覚えていない。

その後、夕食を一緒にどうかとお誘いを受けた。もう一人の女性は用事がある、とのことで、私だけが同行した。学生の頃は何かと経済的にも苦しく、話をした御礼にごちそうして下さるというお声がけは、正直ありがたくもあった。緊張しながら食事を終えた後、コーヒーを飲みながら、共通の現地住民のことなどについて話をしていた。どういう経緯でそうなったのかわからないが、先生は、なぜかテーブルの上でひとさし指を私の手の甲に置かれた。そこからのセリフだけがやけに鮮明だ。

「そういえばね、僕は常日頃から不思議に思っていることがあるんだけれど、女性というのは、とてもデリケートなんだってね。たとえば、こんな感じでそっと触れないと、痛いんでしょう?そういうものなの?」。

触れられているのは手の甲だし、場所は普通の明るい和食レストランである。そしてしゃべっているのはある分野の権威のような方で、、、というシチュエーションで突然切り出された場違いなセリフに、私は、相手を怪しむどころか、混乱する余裕もなく、フィールドワーカーとしてのスイッチを入れた――、つまり、異文化で違和感を覚えたとき同様に、ひとまずそのまま相手の語りを文脈ごと受けとめ、肯定的に耳を傾けるという姿勢でその場にいることになった。

自分がなんて答えたのかは余り記憶にないが、何種類かの「指の動きの強さと心地よさ」を問われた記憶だけが今も手の甲に残っている気がする。かれこれ、20年以上前の出来事である。

身体的な危機、という意味では、その日の私に、それ以上のことは何もなかった。ゆえに、違和感は覚えたものの、自分が何かしら問題状況にあったのだとは、全く認識していなかった。ただ、その数日後、先に帰った女性研究者に、一部始終を伝えたところ、彼女は驚愕して「それはセクハラだ」と怒り、自分が先に帰ったことを何度も何度も謝られることになった。私は、彼女のその反応を見るまで、正直まったく、上記がなんらかのハラスメント的な状況であったのかどうかも、認識していなかった。ただ、不快だなあと思っていた。だから、その女性研究者の反応があって初めて、じわじわと、その時に自分は嫌だったんだ、ハラスメント、と称されるような場面だったんだという衝撃と、感情が湧いてきた。なんというか、未消化のもやもやに対して言葉が付され、改めて傷ついた、という感じだった。

いきなり昔の話で恐縮だが、これが、いま大学で教鞭をとる私が、20代で経験した「小さな出来事」である。当時、毎年必ずアジア諸国へと足を運んでいた私にとって、海外のフィールドワーク先で、直接、身体的な危険に見舞われそうになった経験という意味では、他にもエピソードがないわけではない。たとえば、南アジアの特急列車で裕福そうな紳士にすれ違い越しに挨拶したらいきなり胸をわしづかみにされたとか、アジアのある国で地方部に位置するプランテーション農場地域を、出稼ぎ者を頼って訪問する途中、乗客が私一人だけになったところでミニバスの運転手に別のところへ連れていかれてしまったとか、もっと危険度の高そうな話が他にもある。しかしこれらはいずれも、あからさまな行為であるがゆえに、こちらとしても即座に危険を察知し、瞬間的に強烈な怒りを大声で表明し、激しく相手をその土地の言葉で罵倒することで相手がひるんだり、逃げたりして、運よくそれ以上の問題を回避することができた。そして、恐らくそういう対処ができたことで、自分の記憶の中でもそれ相応に「片の付いた話」として整理されていた。

それに対して、今回、「ハラスメントを考える文章を」と思い起こしたときに、思いがけず真っ先に記憶の奥底から飛び出してきたのが、上記のエピソードだったというわけである。これは正直、自分でも意外なことで、でもだからこそ、この手の、「未消化のもやもや」を、これから国内外のフィールドワークへ赴く若い人たちが知らない間に何年もため込むようなことを回避できるように、ここで取り上げてみたいと考えた。実際に、教員になってから私が見聞きしてきた女子学生の相談事も、どちらかといえば、明確に問題だ、と声を上げられないような次元の「もやもや」や不快感として、学生が自分一人の中でおさめてしまっているようなものが殆どであった。それは、「嫌な思い出」ではあるが、たいてい、その後も続く身近な関係性の中での出来事であるがゆえに、相手を糾弾するほどでもない、と自己判断され、しまい込まれていた。

でも、そのように考えてみると、冒頭の私自身のエピソードも、「声を上げるほどではないが不快であった」というその感情的な記憶を、何十年もどこかに閉じ込めて過ごしてきていた、ということかもしれない。もしそうであれば、小さな出来事だから笑って済ませればよい、ということでもないような気がする。もちろん、より深刻な様々な事件に比べれば、自己解決できる範疇のことなのかもしれない。けれど、これから様々なフィールドに赴く人たちが、より安心して、より自尊心を傷つけられずにその後、生きていけるように、問題を分析することが、もやもやに言葉を与え、「片を付ける」ことにつながれば、と願う。

よって、これからお話することも、いわゆる誰の眼から見ても明らかな性暴力、といった話ではない。むしろ、一方から見れば「まったく問題ではない、意識しすぎだ」と一笑に付されてしまわれがちな領域で、けれども当事者にとっては、後々まで、気持ちの悪い、べったりとした記憶として残ってしまっている、そういう話である。これらを、出来るだけこれからの若い人たちと共有することで、「小さな嫌な思い」から回避できるようなアンテナを持って臨む姿勢や、知らない間に「加害」側に立ってしまわないよう、男女を問わぬ自戒にもつながればと考える次第である。