目次

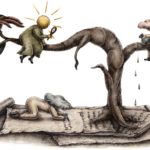

II 「あなたのためを思って」は免罪符にならない

「それほど深刻ではないと思うんですけれど」。

これまで、こういったもやもやした、心に刺さる小さな棘のようなエピソードを話に来た学生は、決まってそんな風に話を始めた。冒頭で開示した私自身の経験もそうだが、できれば、大したことない、と誰かに笑い飛ばしてほしい、そんな現実逃避の思いと、いや、やはり不快だ、というもやもやとがないまぜになった気持ちを抱えて、彼女たちはやってくる。そして、何か他の用事の「ついで」のように、語りはじめる。

以下では、幾つかの、今後も身近に起こりそうなエピソードを紹介し、その後に、予防的な対策として今考えていることや当人たちと話し合ったことを読者へのメッセージとしてまとめてみたい。

1 旅費は節約したいけれど・・・選択肢のない「同室」は善意なのか

複数の女子学生から得た典型的な例は、フィールドワーク先の宿舎で、男性と同室になったことで不快な経験をした、という話である。相手は先輩や教員など、目上の男性で、共通しているのは、それが、事前に女子学生本人に相談なく決められていた、という点である。実際のところ、大学生同士の格安旅では、男女問わずごろ寝で泊まることなど決して驚くことではない。また、各国へ出かけて中長期フィールドワークを常とする分野では、自ら望んで性別関係のない現場へ身を投じたい、という思いをもって現地に赴くということもあり、ごちゃまぜ的なごろ寝や男女同室の場面に出くわすことは少なからずある。

しかし、そうした「本人の希望によること」あるいは少なくとも「事前に相談や選択肢が提示されたこと」と、「行ってみたら同室だった」ということの間に決定的な違いがある。それは、本人の意思確認なくその場が設定されていること、かつ、その場に臨んでからは変更の余地もない、という状況下に置かれることである。こういった話をしてくれた学生の「現場」は主にアジア諸国の地方都市部のホテルで、つまり、農村部のホームステイなどに比べると宿泊料金が高い、という事実もある条件下での出来事である。だから、同室宿泊を設定した男性側は、実際に全く悪意はなく、全面的な善意や経済的配慮の手段としてそのように声をかけてあげたのだ、と説明するだろうし、実際、そのように無邪気に認識している人が多いかもしれない。

この手の話が表に出にくいもう一つの理由は、実際に、そんなこと全く気にならない、という女性側の声もあるためである。二泊、三泊とホテル同室で、男性と同室となったとしても、その分、宿泊代が半分になりラッキー、とあっけらかんと語る学生もいた。そしておそらくだからこそ、その様に設定する先輩研究者や教員側も、ますます、その行為に問題が含まれていると気づきにくくなる。そして実際に、身体的な性暴力のような次元では、「何もない」のである。だから、声の出しようによっては、それを問題だ、と感じる側が過敏であり、言われる側は「言いがかりだ」と憤慨されるかもしれない。

でも、私の前で「小さな不快」として語られた彼女らの経験は、そのこと、つまり選択肢を与えられずにいきなり夫でも彼氏でもない男性と同室宿泊となってしまったこと、しかも、多くの場合、「先生」や「先輩」として信頼を置いていた相手がそのような対応をした、ということに二重に傷つきつつも、相手にその「傷」を気取られないように細心の注意を払い、相手の見えないところで着替えやシャワーや荷物の整理を最短時間でこなすことに全集中力をかけ、よもや「その気がある」と誤解を受けないよう、見た目や態度に気を使い、、、結果的には総じて寝不足と気持ちの落ち込みを導く事態となっていた。

それでも、語ってくれた学生はいずれも、フィールドワーカーたるもの、そんなことは気にしない精神力が求められるのだ、かつ、相手は善意でそうしてくれているのだ、と自分に檄を飛ばして、フィールドワーク期間中を過ごしてきていた。この「フィールドワーカーたるもの」という暗示は、時に、自らを守る危機意識を鈍らせる気がする。

2 フィールドワーカーは大らかであるべきか・・・ボディタッチの解釈

次に紹介するのは、海外フィールドワーク先で、身近な日本人から、本人の望まぬボディタッチを密室で経験した、というエピソードである。日本の職場や学校内のセクシュアルハラスメントとしてよく問題視されるこの手の話も、ことフィールドワークという文脈が絡むと話が少しややこしくなってくる。

話をしてくれたのは、東南アジアの某国に長期で滞在していた教え子の女性である。上述のケース同様、フィールドワーク中の院生は、いかんせん、経済的な余裕がないため、現地在住の民間企業に勤める日本人や、日本からやってくる研究者や教員などからの食事の誘いは、多くの場合、喜んで参加することになる。その学生も例外ではなく、春休みや夏休み期間のみ、単発調査のために訪れた教員と、毎晩のように、ありがたく夕飯を共にし、アドバイスを乞うていた。まさに、私自身も似通った経験を経てきている、「良くある話」である。

だから、彼女も、当該期間中、何一つ問題視する声を発信せずに過ごした。少なくとも私がその話を聞いたのは、彼女自身の長期滞在を終えた事後的なタイミングである。

「わたしの考えすぎなのかもしれないのですが」。

語りはこのように始まった。既に過去形の話として。でも、それを語らしめたのは、その背後に、消えないもやもやが、心に小さな棘となって残ってしまっていたからだと思う。

話の内容としては、彼女曰く、レストランの個室での相談中などに、親密さの表れのような感じで、肩や背中へのボディタッチを経験したという。あるいは、帰りの挨拶時に、なにげなく、腰近くに触れられた、ということもあったらしい。

このエピソードも、言ってみれば「これだけ」の話であり、相手側はおそらく、全く問題を自覚していないと推測される。非常に好意的に、教育的配慮として、経済的に余裕のない学生フィールドワーカーに、栄養の付くご飯をご馳走し、研究の相談にも乗ってあげた、そんな記憶になっていると思う。さらにいえば、フィールドワーク中は、日本とは異なる身体感覚や自己―他者間の距離感へとあえて身を投じて日々を送っている。たとえば、郷に入れば郷に従えの精神で、挨拶時の握手やハグなどが身近な振る舞いとして捉えられる。そのような状況下だからこそ、学生側も、現地滞在中、「何も問題ではなかった」と受けとめようとしたのだろう。しかし、帰国しても続く相手との関係において、その際の振る舞いが、ちくり、と本人の心に疑念を残している。今ならはっきりわかる。彼女はその時、「不快」だったのである。