“被害者”になる可能性:国内フィールドワークの場合

Ⅱ 回顧録を振り返って:内省とメッセージ

この苦い経験それ自体から得たことは、一体何であっただろうか。まずは、期限内に博士論文を書き終え、無事、学位が取得できたことが挙げられる。また、そのおかげで就職もできた。途中でフィールドワークを中止して、また最初からフィールド探しをしていたら、私はきっと別のキャリア選択を迫られていただろう。また、従属的な立場にいたからこそ、見られた景色・得られたデータがあったのも事実だ。類似のハラスメントの経験をした別の調査協力者と同調することができ、強固なラポートを形成することができた。また、会社内部のマイクロポリティックスや権力関係の複雑性を身をもって体験することで、フィールドで得たデータをイーミックに解釈することもできた。

この苦い経験を“振り返る”ことで、学んだこともある。それは、これまでも、そして、(程度の差こそあれ)これからも、構造的・身体的に弱い立場にあり続けるであろうという強い自己認識である。生物学上の女性として生まれてから、類似の危険やリスクに晒されることはきっと多々あったのだろう。ありがたいことに、私は、そのような困難に直面しないよう周囲の人々に日々、守られ、助けられてきた。そのような人が不在の時は、なんらかの幸運で回避し続けられてきた。だからといって、「フィールド内部に私を守ってくれる人がいる」と決めてかかったり、調査時に、リスク回避の幸運に恵まれると期待するのは、あまりにも楽天的すぎる。この経験を振り返ることで、私は、“フィールドワーカー“と言う立場だけではなく、構造的・身体的・社会的な私自身を巡る様々なカテゴリー(性別、年齢、性的指向、身体的特徴、社会的立場等)が、フィールドでどういった意味をもち、それがどのように他者に解釈されるのかを常に意識する事が必要だという意識改革ができた(このあたりの議論は、フェミニズムのインターセクショナリティー[Collins 2015]の議論にも通ずることだろう)。今後は、“海外の大学院生”、もしくは“ボランティアのような何か”ではなく、“日本の大学所属の研究者”という新たな肩書きでフィールドに入ることになる。この社会的立場は、私をハラスメントから守ってくれる新しい盾として機能するかもしれない。と同時に、私がこの立場(とそれに伴なう権力)にあることで、いとも簡単に加害者の立場になる可能性があることも忘れてはならない。今後のフィールド調査では、私を形作る様々なカテゴリーが、フィールドでの私の存在をどのように意味づけるのかということだけに注視するのではなく、それが、ハラスメントとどう関わっていくかということを常に意識していくことになるだろう。

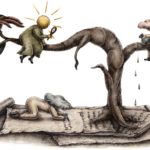

フィールドワークは、自分が加害者になる可能性だけに溢れているわけでない。そこには、研究者自身が被害者になると言う可能性も十二分にある。このような認識は、多くの駆け出しのフィールドワーカーに必要な意識であり、心構えなのではないだろうか。この可能性を想定していなかった私は、幾つものシナリオを心のうちに準備しておかなかった。そのため、私に起こった事態を受け止めきれず、本音を建前でくるみ、笑い流し、聞き流し、“ありえないこと”を“よくあること”にしてしまったのだ。“よくあること”にしてしまうことを何度も重ねることで、私は、“ハラスメントをよくあることとして捉えられる女”と言う認識を他者に作り出してしまった。“ありえないこと”を撥ねつけられなかったその跳ね返りが、自分に覆いかぶさってきたこと、そして、跳ね返りのこの欠片は、未来のフィールドワーカーにも飛んでいってしまっただろうことに内省は絶えない。

フィールドワーカーの心構えの重要性を強調したあとに、このようなことを書き連ねるのもどうかと思うが、このような意識を備えたからと言って、フィールドでハラスメント被害に遭う確率を下げることには直結しないだろう。どれだけ、事前に被害者になるシュミレーションを重ねていたとしても、私は、研究の遂行を優先して、自分の誇りのために“戦う”というシナリオは選択しなかったと思う。しかし、選択をしないというはっきりとした自由意思を持てるだけ、精神衛生上、まだ良かったのではないかと思う。“心のエアバッグ”を装備する必要性は強調しておきたい。