目次

キーワード

ハラスメントの種類:パワハラ、セクハラ/性暴力

当時の加害者の属性:調査対象者・協力者、男性、年上

フィールドワークの種類:学術研究(学生)

地域:日本

内容:体験の内省・振り返り、フィールドワーク中の留意事項、投げかけたい疑問・質問・メッセージ

当時の加害者の属性:調査対象者・協力者、男性、年上

フィールドワークの種類:学術研究(学生)

地域:日本

内容:体験の内省・振り返り、フィールドワーク中の留意事項、投げかけたい疑問・質問・メッセージ

Ⅰ フィールドワーク回顧録

最初に会った時の妙な感覚を蔑ろにせず、真剣に取り合っていたら、今とはきっと違う研究生活になっていただろう。 フィールドワーク先は慎重に検討すべきである。ただ、数々のプラグマティックな重圧に押しつぶされていた私には、そのような慎重さは微塵もなかったことを後悔している。フィールドを検討し始めたのは、海外の大学院に通い始めて、1年半が過ぎた頃のことだった。コースワークは一通り終わり、多くの同期学生が研究の調査を始めるころであった。大学の所在国で調査をする学生もいれば、自分の母国で調査をする学生もおり、私もその一人だった。その多くは、既に出来上がっているコネクションを利用して調査先を決め終えていたのだが、私には、そのようにすがれるものは何一つなかった。さらに、フィールドワーク先の検討という課題は、海外の大学院生として、私が当時抱えていた生活上の問題と相まって、私に重くのしかかってきた。「提出期限までに博士論文を提出しないといけない。そうでなければ海外でのPhD生活を支える奨学金が切れてお先真っ暗…」このような生活上の不安は、日々、同期学生の調査の進捗状況を聞くことで、より大きくなっていった。また、そもそも限られた調査資金と時間の中で訪れることのできる調査場所も数えるほどしかなかった。そのような状況の中、唯一、顔合わせに応じてくれた会社。私にとっては、藁をも掴むような存在だった。

初めてのコンタクトは電話で行った。記憶が徐々に薄れてきてしまった現在、覚えていることは数少ないが、非常に高圧的な態度で電話応対をされたことは鮮明に覚えている。電話の最中、おどおどする自分に、「もうここしかないんだ」「断られたら、次はないんだ」と言い聞かせていたことが容易に思い出せるからだ。相手の機嫌をどうにか損ねないように振舞ったおかげか、ようやっと面会の約束に漕ぎ着ける事ができた。電話の最中も、電話が終わってから面談日当日までずっと、妙な緊張感、胸騒ぎが続いていた。

私にとっての初めてのフィールドワーク。私の専門分野では、エスノグラフィーや長期のフィールド調査は王道であるとは言えず、むしろ、最近になって新たな研究手法として紹介され始めていた。そのため、指導教官にはフィールド調査の経験はなかった。すでにフィールドに入っている先輩から話を聞く機会もあったが、「とりあえず入ってしまえば、どうとでもなる」といった、ある種の突き放したアドバイスしかもらえなかった。

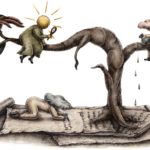

フィールドワークでの注意事項や調査が引き起こす危険については、所属大学の倫理審査申請書を書いている時に、様々なシナリオを思い浮かべた。多くの研究手法の指南書は、調査が調査協力者へもたらす害悪や、調査者と調査協力者の間の力の不均衡が引き起こす倫理的な問題について強調していた。倫理審査申請書を書くにあたって、自分が加害者になる想像をし、どのような危険を引き起こす可能性があるか、それらが起こらないようにするにはどうすれば良いか、起こってしまった場合はどのように対処すれば良いか、考えうる全てのシナリオを準備した。そのおかげで、倫理審査は問題なく通ったものの、私は、自分が被害者になるとは一ミリも想像していなかった。

初めての顔合わせ。社長が面会に応じてくれた。電話の時と印象はあまり変わらない。50代男性。自信に溢れたような立ち振る舞い・話し方。もちろん、高圧的な態度も同じだった。私の研究説明を最後まで聞かずに「それやって、何の意味があるの?」「そんなのPhDのトピックとして全然ダメじゃん」「俺は、ノーベル賞を取れるような研究にしか協力する気はないから」と、ことさらに言い立てられた。振り返ってみれば、確かに、私の説明は不十分だったと思う。自分とは違う専門領域の人にどう研究の内容について説明するか、練習不足・準備不足だったのは否めない。

数々の手厳しく辛辣な言葉の数々にどう応戦したのか、あるいは、どう切り抜けたのか、覚えてはいないが、最後には、調査の了承を得ることができた。どうやら、私が自立した研究者であること(具体的には、その地域に自分でアパートを借りて、数ヶ月間調査をすること)や、調査中、会社で手伝いをすると言う申し出が、切り札となったようだった。

フィールドワークは、“研究者予備軍”としての私が認められたから開始できたわけではなかった。私は“ボランティアのような何か”として受け入れられたのだった。そう確信を持てるようになったのは、調査が始まってすぐのことであった。ノートを片手に会社内をうろうろしている私を見つけては、社長は声をかけてきた。彼も調査協力者の1人であったから、喜んで話をした。他愛もない会話もしたが、大学での話や研究についての話もよく話題に上った。彼は、学生の研究の方向性を確認し助言する指導教官のように「こういう仮説を立てて、それを検証していくためのデータを取っていくのが研究だ」と、研究のあり方や論文の構成について熱く語った。実態調査の側面もあった私の研究には「意味がない」と繰り返し苦言して、リサーチクエスチョンを立て直し、新しい仮説を立てるように促しもした。このような“研究指導“があるたび、少しずつ、社長と話すのが億劫になっていく自分がいた。

“研究指導“だけが、私が社長を避けるようになった訳ではない。彼との日々の会話で、私は傷つき、疲弊していた。「君はまだ結婚しないの?」「卵子が古くなるから、早く結婚した方がいいよ」。これらの発言は、私が彼にインタビューしている途中に、実際に彼が発した言葉だ。録音データもある。この発言を聞いた瞬間、体が強張って、録音を一瞬止めようか、インタビューを止めようか、それとも激昂しようか、一瞬のうちに、様々な選択肢が頭の中に巡ったことを昨日のことのように覚えている。様々な選択肢を考えついた割に、最終的に私が選んだ選択しは”研究の遂行”であった。彼の発言を聞き流したのだった。意図的に別の質問をして、話題を変えたのだった。それでも、インタビューが終わった直後や、録音データを聞くたびに、体が震えて、発狂しそうになった。「こんなにもデリカシーのないことをどうして言われなくてはいけないのだろうか」「何の権利があってこんなことが言えるのだろうか」。堪らなくなった私は親しい友人たちに電話口で吐き出した。様々なリアクションが返ってきた。「ありえない」「老害だね」「女には、よく降りかかることだから、流す術を覚えるしかないよ」。一時的な気休めにはなったものの、根本的な解決には繋がることはなく、私は、より一層、社長との接触機会に怯えていった。

身体的にも精神的にも辛いことは、これ以外にもいくつかあった。別のインタビューの機会でも、社長は、会社の従業員の身体的特徴について性的なコメントや、従業員同士の結婚や子宝に恵まれたことについての(ここでは書くのもはばかれるような)行き過ぎたコメントを残した。このような間接的な言葉のセクシュアル・ハラスメントだけでなく、身体的なものも相次いだ。同じパソコンの画面を覗きながらだったり、一枚しかない紙の資料を一緒に見たりなど、社長とは身体的に違い距離で話をすることが何回かあった。そのような場面では、頭や肩を撫でられたこともあったし、冗談めかした私の発言を聞くや否や、私の頭を鉛筆でコツンと小突枯れたこともあった。背筋がゾッとするほどの気持ち悪さを感じていたにもかかわらず、私は、毎度毎度、「子どもがいないから、私を子どものように思っているのだろう」と、彼の行動に無理やり意味づけをして、自分の素直な感情を誤魔化していた。

単なる“子ども扱い”だけではなかったと感じたのは、フィールドワークが終わり、数ヶ月経ったある日のことだった。フィールドワーク中から、何度か聞かされていた私の大学のある国への海外出張の話。それが実現するため、そのついでに私の住む街や大学を案内してほしいと言う旨の連絡を受けた。最初は気が進まなかったものの、調査を受け入れてくれた恩返しもあるし、また、フィールド調査後の会社の様子を直接聞ける“研究のチャンス”でもあると、ポジティブに捉え直して、彼からの依頼を受けることにした。社長とその妻を大学に案内し、食事を共にした後、彼らの宿泊先のホテルのロビーまで送り届けた。ちょうどクリスマスツリーがロビーに飾られており、折角だから記念写真を撮ろうと提案された。断る理由もなかった私は、促されるまま、2人の間に立った。シャッターが押される直前、社長は、私の腰に手を回してきた。呼吸が止まって、何かが心の中で崩れたような感じがした。写真撮影が終わるや否や、私は、作り笑いを顔に貼り付けながら、簡単に別れの挨拶を口にして、ロビーをそそくさと後にした。ホテルの建物から出て、少し歩いて、立ち止まった路地裏で私は咽び泣いた。性的な意味を持った接触だったのか、それとも、単に身体的接触を伴う“友好的な”コミュニケーションだったのか、それともそれ以外の意図があったのか。いずれにせよ、彼に“身体接触を拒否しない女”と思われたことが悔しく、腹立たしく、癪に触った。これ以降は、社長とは会っていない。形だけのお礼として、博士論文の完成を知らせるメールを1通送っただけだ。今後一切、連絡を取りたいとも思わない。